錦田是香港新界歷史最悠久的地區,區內建有「五大圍」,以及水頭村、水尾村、祠堂村等村落,還集中了二帝書院、廣瑜鄧公祠、便母橋、周王二公書院、清樂鄧公祠、錦田樹屋等多個古蹟,每個景點相距僅數分鐘步行路程,自然串連成一道文物徑,是探古尋幽、一窺新界宗族生活堂奧的好去處。

新界的氏族中,較為人熟悉的有五大族:鄧、侯、彭、廖、文,而鄧族是其中最早到來的一族。據《鄧氏族譜》記載,北宋開寶六年(973年),江西吉水人、承務郎鄧漢黻宦遊至廣東,「樂粵俗之淳」,卜居於岑田(今錦田),成為鄧族入粵始祖。

北宋熙寧二年(1069年),曾任廣東陽春縣令的鄧漢黻曾孫鄧符協,在卸任之後遊覽至錦田一帶,因感其風景秀麗,遂遷居岑田圭角山(今錦田桂角山)下定居,並創辦力瀛書齋,是香港已知最早的書院。

鄧族族人向來十分重視文教,因而創辦了不少學舍。道光年間(1821至1850年),來自錦田16位士紳在水頭村興建二帝書院,以供奉文武二帝及作研習學術的書室。鄧族希望藉着文武二帝的保佑,以提高子弟的科舉成就。書院前院以白石鋪砌,稱為「白石巷」,入讀的學子,故被稱為「白石巷弟子」。後來不少學者亦曾在此講學。

重視族人教育

二帝書院是一所兩進式建築,呈長方形,以青磚及夯土建成,外有圍牆,圍牆兩端均設入口。前室供奉財帛星君,文星帝君、關聖帝君和文魁踢鬥,中央隔一天井,後室為書齋。建築設計簡單而實用,屋脊、山牆及牆頭均主要飾以花草小鳥圖案的灰塑,而窗櫺則有不同紋飾的通風瓦,有古錢花案,也有不規則的幾何圖案。書齋內仍保留着舊時學生用的書桌,步入其中可想像當時學生的上課情況。

尋訪古蹟,對聯匾額是少不了的詩意所在。書院內有草書寫成的對聯,「上座得南薰,五六月無暑氣;下堂皆北面,二三更有書聲」,另一聯「品竹評花,得意時何思何慮,烹經煮史,解悟處無古無今」,筆飛墨舞的草書正是錦田的武舉人鄧英元所寫。

20世紀初推行現代教育,二帝書院演化成一所小學,約有學生30人。書院在「二戰」期間已不再作學校,戰後則一直棄置。荒廢多年,殘破不堪,部分天面、前院圍牆及主牆經已倒塌,牆上灰塑更是模糊不清。直至1992年被列為法定古蹟,在鄧二帝會成員的支持下,同年11月進行緊急維修,1994年底修復後的書院恢復昔日光彩,並開放供市民參觀。

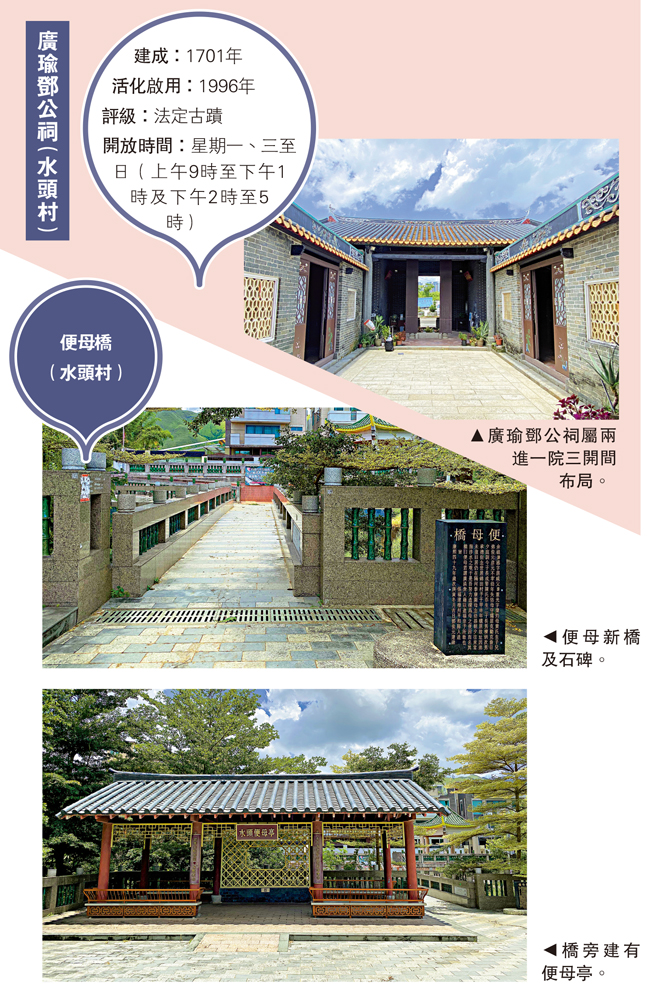

廣瑜鄧公祠(水頭村)

建成:1701年

活化啟用:1996年

評級:法定古蹟

開放時間:星期一、三至日(上午9時至下午1時及下午2時至5時)

廣瑜鄧公祠,又名「來成堂」,建於清朝康熙四十年(1701年),乃鄧氏第二十一世祖鄧像六(又名鄧直見)為紀念第十七世祖鄧廣瑜(又名鄧松峯)而興建。據祠堂的石碑記載,鄧氏族人曾於清朝乾隆四十七年(1782年)籌募經費重修祠堂。

這是一座清朝民間建築,屬兩進一院三開間布局。天井兩旁為廂房,後進明間設有神龕,以供奉鄧氏歷代祖先。牆身以青磚築砌而成,屋面蓋以傳統的木結構人字瓦頂。祠堂正面外牆獨特的灰塑裝飾和祠內刻工精細的木雕,至今仍可見。

過往,廣瑜鄧公祠曾先後改建為店舖和工廠。根據香港大學圖書館一張1962年蔡炳賢所攝的照片,當時廣瑜鄧公祠成為財記茶室,曾是叔伯父老聚腳聊天地方。到1970年代末至1980年代初用作金屬品製造廠,後遭荒廢,至1995年才全面修復。1996年竣工後,鄧氏於元宵前來宗祠進行點燈儀式。

錦田水頭村內,有一條於1716年建成的渡河橋,至今已有300多年歷史。便母橋,亦稱「敬母橋」,是錦田鄧氏族人鄧俊元為了方便老母親能過河探望他而建造的橋,可見其孝心。《新安縣誌》中亦有記載便母橋,橋側立有石碑:「敬母橋,在錦田村後,康熙四十九年,鄧俊元建。」

康熙四十九年(1710年),當時鄧俊元婚後搬到水頭村居住,其弟母仍住在泰康圍,兩地之間隔着一條錦田河。鄧母每天涉水過河去探望兒孫,俊元亦常背着母親渡河。有時河水太高,十分危險。為了方便來往,俊元儲錢建橋,延請福建漳州工匠到香港施工。經過6年時間,石橋建成,從此母親可安全渡河。鄧俊元的孝行,鄉里稱道,故這條橋命名為「便母橋」。

便母橋以6條長形花崗石為面,方形石塊為躉,全長30餘呎,石質堅固,曾進行多次維修,至今仍存。橋邊的「重修水頭村便母橋碑記」是1959年修葺後豎立的。後於2013年,新便母橋在旁建成,以減輕舊橋的負擔。今日乃見石碑,可細細閱讀,感其孝意。

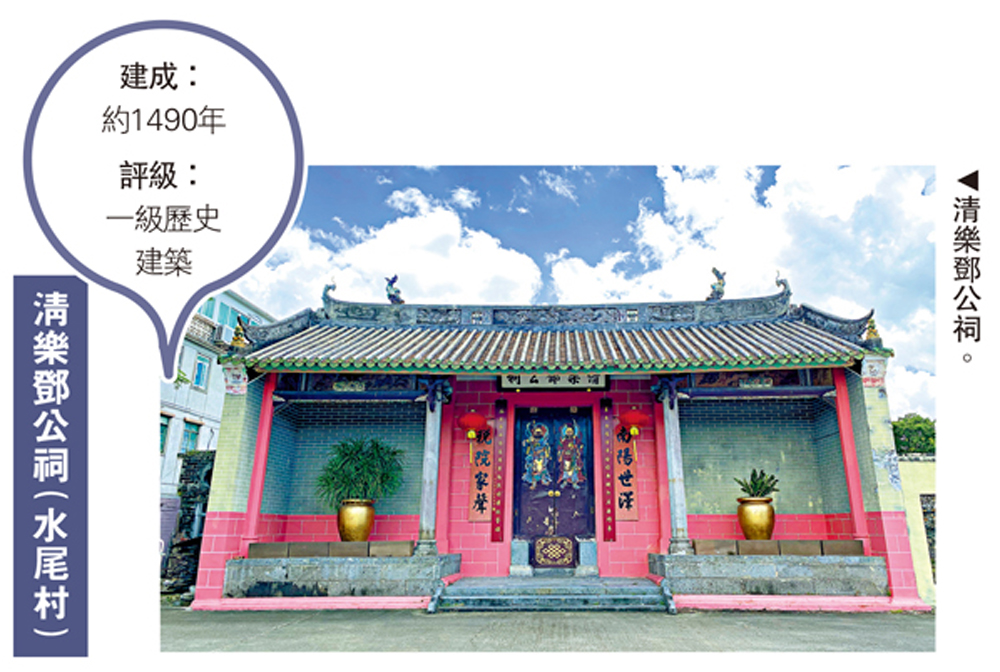

清樂鄧公祠(水尾村)

建成:約1490年

評級:一級歷史建築

其建築年份可追溯至明朝中前期(約1490年),以紀念鄧族粵派第十七世祖鄧清樂。祠堂經常重門深鎖,但一直是鄧清樂後人用作祭祖、節慶活動和宗族聚會的場所,族人每年農曆正月十二日至十五日會在祠堂為新生男丁舉行點燈儀式。

祠堂屬三進式的青磚建築,正脊上有一對鰲魚裝飾,屋脊上刻有青龍浮雕、兩端有瑞獸一對;大門兩旁掛上門聯:「南陽世澤 稅院家聲」。由於四周空曠,突顯出建築物之宏偉規模。

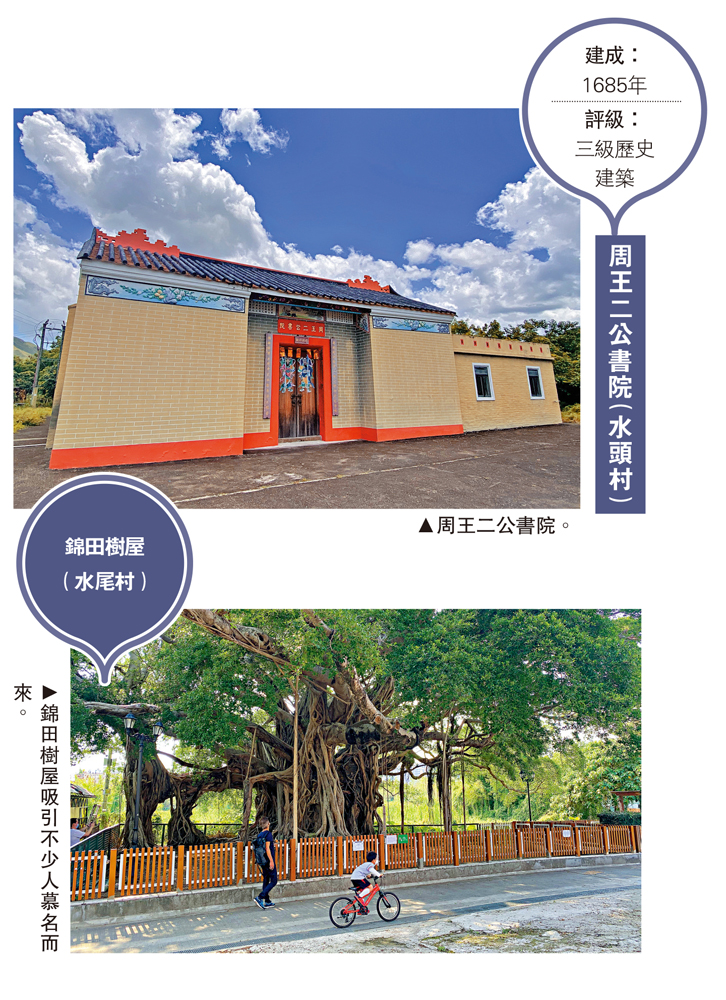

周王二公書院(水頭村)

建成:1685年

評級:三級歷史建築

周王二公書院是為供奉清朝廣東巡撫王來任、兩廣總督周有德而建,以報答二公上書朝廷,在1669年成功解除居民遷界之苦。清康熙二十四年(1685年)錦田鄉父老子弟建成書院。是年,他們建戲台酬神,以後每隔十年一屆建醮,這一習俗至今已歷300多年,相沿不斷。書院並有興學之用,培養族中子弟。

周王二公書院為兩進式建築,門旁對聯:「粵海被鴻猷萃一姓以報功虔恭罔懈 錦田歌樂土際中天而獻壽歷久彌芳」。院前則有大片空地,用以舉行太平清醮。

錦田樹屋由一棵逾百年歷史的巨大細葉榕纏繞着一間石屋而成,所謂石屋,僅存一些磚牆和一具麻石門框,輪廓猶在。

樹屋原址相傳為天后廟,也有稱乃一書齋,其主人因為清初遷界而離開錦田,一去不返,石屋從此被荒廢。屋側之榕樹,不斷長大,把石屋包圍,形成奇觀。樹屋的掌故加上出眾的樹形,此樹於2004年列入《古樹名木冊》中,吸引不少人慕名而來。

(來源:大公報)