文/蔣湖

拜香港各項吸引人才來港政策之賜,近年來,已有不少內地人士來港工作。以2022年12月甫推出的「高端人才通行證計劃」為例,截至今年3月底,共收約7.7萬宗申請,已有共6.2萬宗已獲批。如以申請人已婚、一家三口人計,僅此高才通一項,有意向來港的已達近20萬人。

如此大批有專才、受過良好教育的內地精英願來港生活,當然為各方所樂見。不過,亦有部分人因不熟悉香港法例,莽撞行事,出現了令人痛惜的誤墮法網之事。近日有消息稱,有初來乍到的家長,為促成子女「插班」在港讀書,向校方致送紅包,結果因此涉案須接受調查。

其實,類似事情的出現由來已久。最早期的案例之一,應是2006年香港理工大學在讀女博士生陳某,因一門考試課程向任課教師索要答案,並在老師辦公室放入一封裝有一萬港幣的信封,由此被老師和校方報警。最終,這位女博士生被判6個月監禁。隨着當時內地迅猛興起的互聯網世界的傳播,這一案例由此進入內地知識界視野。

近年出現的另一較知名案例,是去年1月廉政公署起訴的一位45歲家長。2022年6月,這位母親想為兒子申請入讀軒尼詩道官立小學,向校長提供了2萬元港幣現金,希望得到通融,結果被校長報警。2023年3月,該案宣判如下:刑期4個月,賄款2萬元充公。

這兩例罪案的涉案金額均在萬元以上,那麼,金額很小,是不是就不觸犯法律?

這裏介紹另一個案例。一名26歲新移民考中型貨車駕駛車牌,因駕技表現不佳,該考生拿出500元紅包塞給考牌主任,希望可以通融過關。結果被主任舉報,最後考生被判入獄6個月。

對普通人如此,那麼對名人顯要呢?這裏也略略介紹幾起案例。

2002年,22歲的香港明星謝霆鋒駕駛黑色法拉利在金鐘飆車撞人後逃逸,最後以「串謀妨礙司法公正罪」被判決入獄,還需提供240小時社會服務。

2012年,香港前政務司司長許仕仁,因不當介入新鴻基地產的利益輸送,觸犯了《防止賄賂條例》中「公職人員行為失當」等5項罪名,被判入獄7年半,並需向香港政府歸還1182萬港元涉案款。相關的新鴻基地產董事會7名成員,一夜之間半數入獄。

2013年,廉政公署對前任特首曾陰權就公款入住超標準豪華酒店、搭乘富商私人飛機和遊艇、不當接受餽贈等展開調查,最後,曾陰權被判犯有「公職人員行為適當罪」,獲刑20個月。

這背後,發揮主導作用的是成立於1974年的廉政公署。應該說,香港從早期的貪腐黑暗重災區轉為後來的「廉潔之都」,廉政公署功不可沒。

在香港,廉政公署會根據《防止賄賂條例》調查貪污案件。條例列明,任何人包括所有政府及私營機構的僱員,在沒有得到主事人通常是僱主的許可下索取或接受利益,從而在公事上回報對方,就會觸犯法律。不單是收取利益的一方會觸犯受賄罪,提供利益的一方也同樣犯法。

其實,隨着公眾法治教育的逐步深入、特別是香港影視劇在內地影響力的無遠弗屆,香港廉潔之都的形象和廉政公署的聲譽,在內地也深孚人心。對巨富貪官的查處,內地民眾當然感同身受,拍手叫好,不過,對類似家長給老師發紅包等「小事」亦入刑事重罪的做法,內地其實有不同聲音。

在內地的傳統人情社會裏,找人辦事私下給紅包,更多被認為是一種約定俗成的潛規則,不送不收還會被看作是「不懂得辦事,不通人情世故」。因此,如上家長給紅包被判入刑的案件曝光後,不少內地網民不以為然:香港實在是小題大做,這種事情也要坐牢?

還有人引經據典。孔子在回答子張「何為四惡」時說:不教而誅謂之虐。意思是說,一個人不知道而做錯了事就給予嚴厲懲處,這不是處罰而是虐待。

這種觀念和實踐的巨大落差,其背後折射出香港和內地的法律文化差異。

中國的傳統宗法社會,強調家族血親本位,不突出個人權利;注重「禮法合一」、「德主刑輔」、「天人合一」,以「止訟」、息事寧人、「無訟息爭」為目標。在具體的法律實踐中,無論民眾還是司法權力的行使者,往往強調天理、人情、國法的結合。

孔子就有言:「父為子隱,子為父隱,直在其中矣。」在傳統中國,法律往往只是解決糾紛與矛盾不得已的最後防線,如果可以不上法庭,毋寧求助於人情和權威。當然,這並非對錯,更多是歷史情境和文化環境使然。

而在以歐美為主的今日西方法律文化環境下,其理論認知、公眾觀念、司法實踐、制度文化建設,與中國確實差異甚大。其中,以英美為代表的英美法系和以德法日為代表的大陸法系,在理論和實踐方面,也有其差異和分野。如何對比研究,進而調和鼎鼐,施用於今天中國已融入世界、世界也在迎接中國、從而產生了各種關係和行為的社會現實,是一個無比宏大的研究課題,非本文所可承載。

這裏只約略引述法國哲學家孟德斯鳩在其傳世巨作《論法的精神》中的幾個觀點,孟德斯鳩也因此被認為是人類史上最偉大的法學家之一,他認為:法的精神包括兩個部分:第一,仁慈的法律。政府施行法律時,應該「以仁慈來調節法律」;第二,感情和理性。他主張「讓感情和理性並行」,只有如此,立法才能科學合理。他還最早研究了自由、平等和法律的關係,他認為:自由是一種能做法律許可的任何事的權利,而不是無限制的自由;在自然狀態下,所有人都生而平等,但只有在法律的保護下,他們才能重獲平等。

而在香港,法治和自由,已是穩定香港社會公認的基石之一。經過百年的歷史風雲和文明洗禮,對法治文化的承認和尊重,已深深印入香港民眾的內心。金庸先生就曾經寫到:法治+自由,等於繁榮+穩定。在經受近些年的風雨洗刷後,應該是愈來愈明晰的共識。

回到本文主題。對法律文化的再認識,當然需要時間思考,但對已搬來香港和正要移居香港的內地朋友們來說,迅速了解和更深入理解香港的法治文化,已是當務之急。

內地人才移居香港,未必是因為這裏的風景更美、發展機會更大,北上廣深等一線城市同樣處處有機會,吸引他們來此的,也許還有更能敞開胸懷擁抱世界的生活方式和制度環境。而其背後的根基,正是香港已經建立起來的法治文明。如果我們想以香港為新家,向着未來出發,對香港法治文化的了解、承認和融入,是必然要邁出的一步。

行文最後,送上一點內地朋友們在香港不犯錯的小知識。

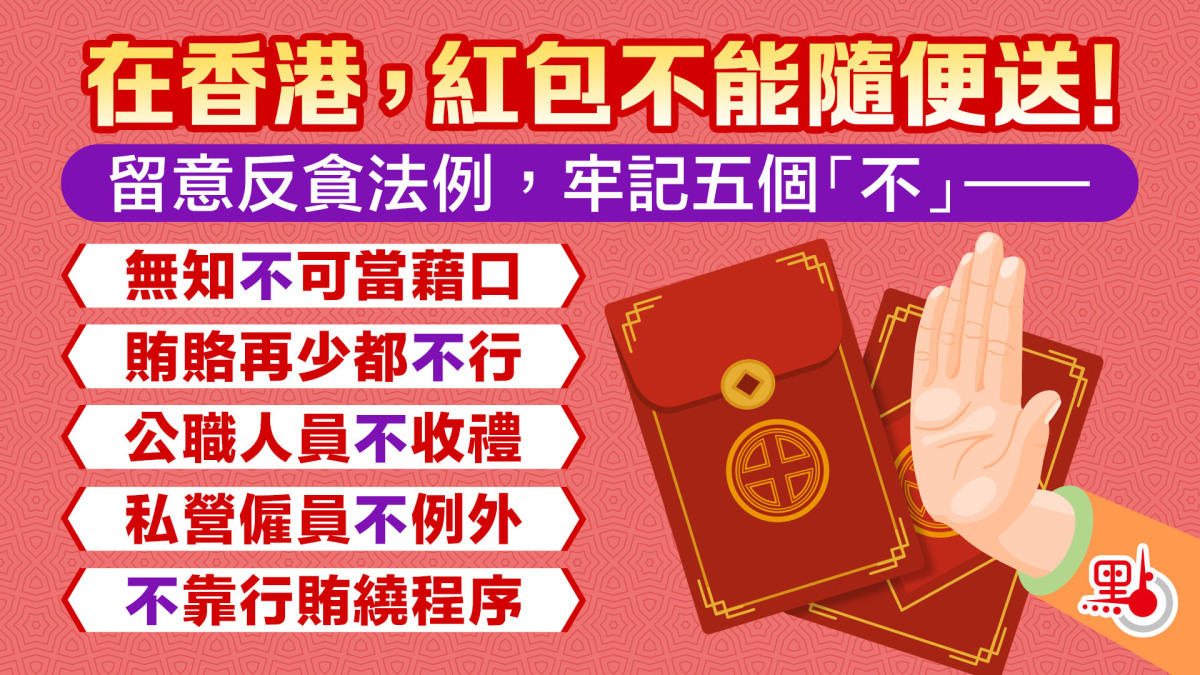

香港立法會議員暨香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍,在廉署早前推出的一條《秒懂香港廉政》的視頻中總結說,在香港生活和辦理任何事務,千萬不要忽略反貪法例的規限,要牢記五個「不」——

一、無知不可當藉口;

二、賄賂再少都不行;

三、公職人員不收禮;

四、私營僱員不例外;

五、不靠行賄繞程序。

香港的法治環境來之不易,需要包括新移民在內的公眾共同守護。

相關報道: