文/鄭久慧

上周日(2日)是演藝學院40周年開放日,筆者正好路過薄扶林伯大尼古蹟校園,見到人頭湧湧,大批市民滿懷熱情入內參觀,於是筆者亦順道參與這個別開生面的開放日。

演藝學生深具「未來電影人」的風範

一進門,就見到《毒舌大狀》編劇、演藝學院電影電視學院院長林均乘博士親力親為向訪客們介紹伯大尼的建築之美及開放日的精彩活動。老實說,提起香港電影,怎能不提演藝學院在數十年如一日的不懈耕耘中,培育了大批出色的藝術人才。當日,筆者透過多個由同學們主理的工作坊,例如「虛擬實景電影體驗坊」、「專業調色技術示範課」、「杜比全景音效示範課」、「傳統電影拍攝器材展示坊」等,全身心沉浸於電影藝術世界中,亦同時領略到演藝學生「未來電影人」的風範。

最令筆者印象深刻的是「學生作品放映」環節的四部短片作品,包括沒有一句對白、僅透過記錄自然光與人造光隨時間轉變的《光》;邀請真人演員參與拍攝,講述上環善慶街印刷業興衰的《讓毽子飛》;滿載香港人情味及舊區情懷的尋貓溫馨劇情片《墨暈》;充滿科幻及武俠元素、拍攝角度特別的《葉隱》。其後在「紀錄片及劇情短片創作分享」環節中,氣質出眾的短片主創同學們以細膩溫潤的語調,分享了題材選擇、構思意念、表現手法、主角對白、攝影觸覺等各方面的匠心獨運,盡展獨當一面的創作能力,令筆者不禁對香港電影的未來充滿信心!

伯大尼展現「中法交融」 神父是區花洋紫荊的發現者

而電影電視學院所在的百年歷史新哥德式建築伯大尼修院,屬於法定古蹟,於2003年批予演藝學院進行復修及闢作校址。修復工作盡量保持了古建築的原貌,其美輪美奐的小教堂是本港熱門婚禮場地,彩色玻璃窗乃歷經劫難尋回的法國製古董。二樓的排練室改為全玻璃屋設計,晴空萬里下遠眺南區壯闊海景,令人心曠神怡!

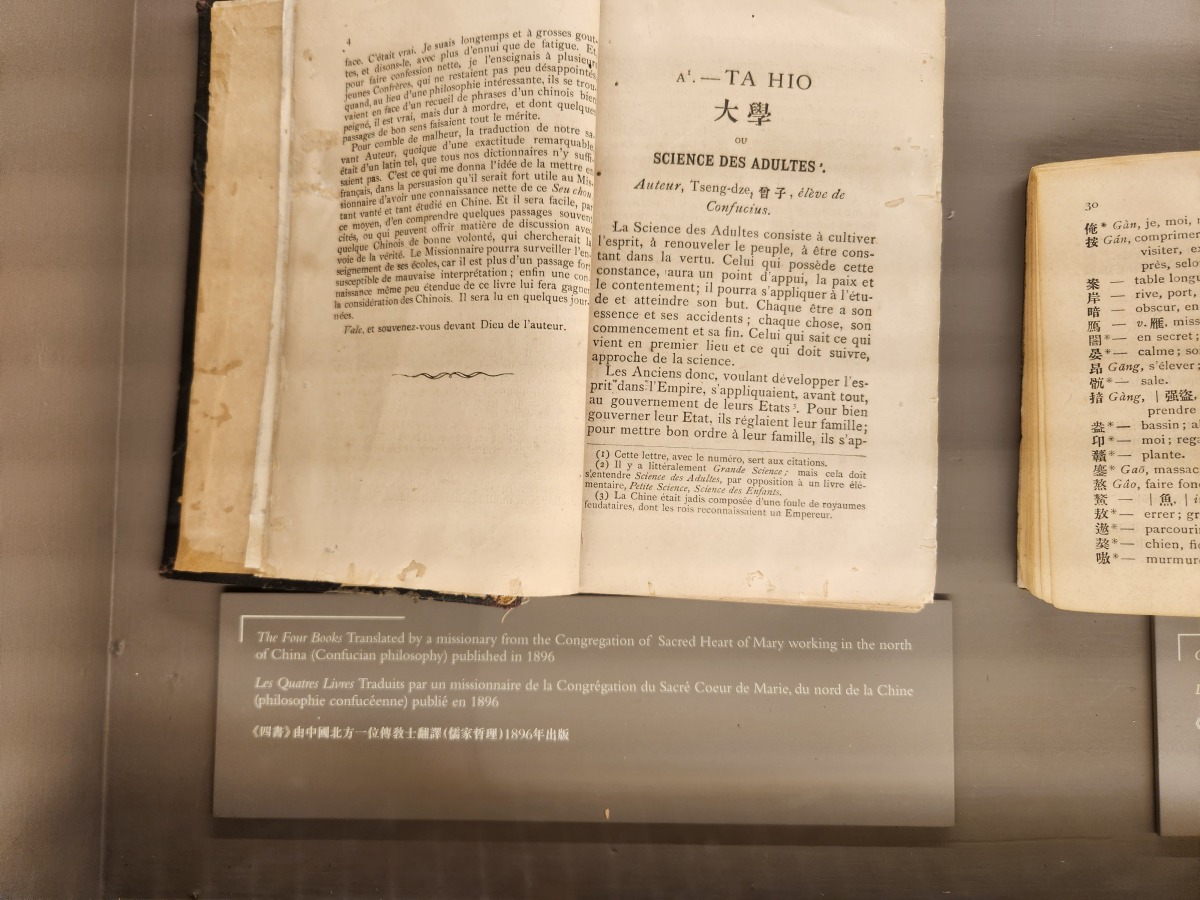

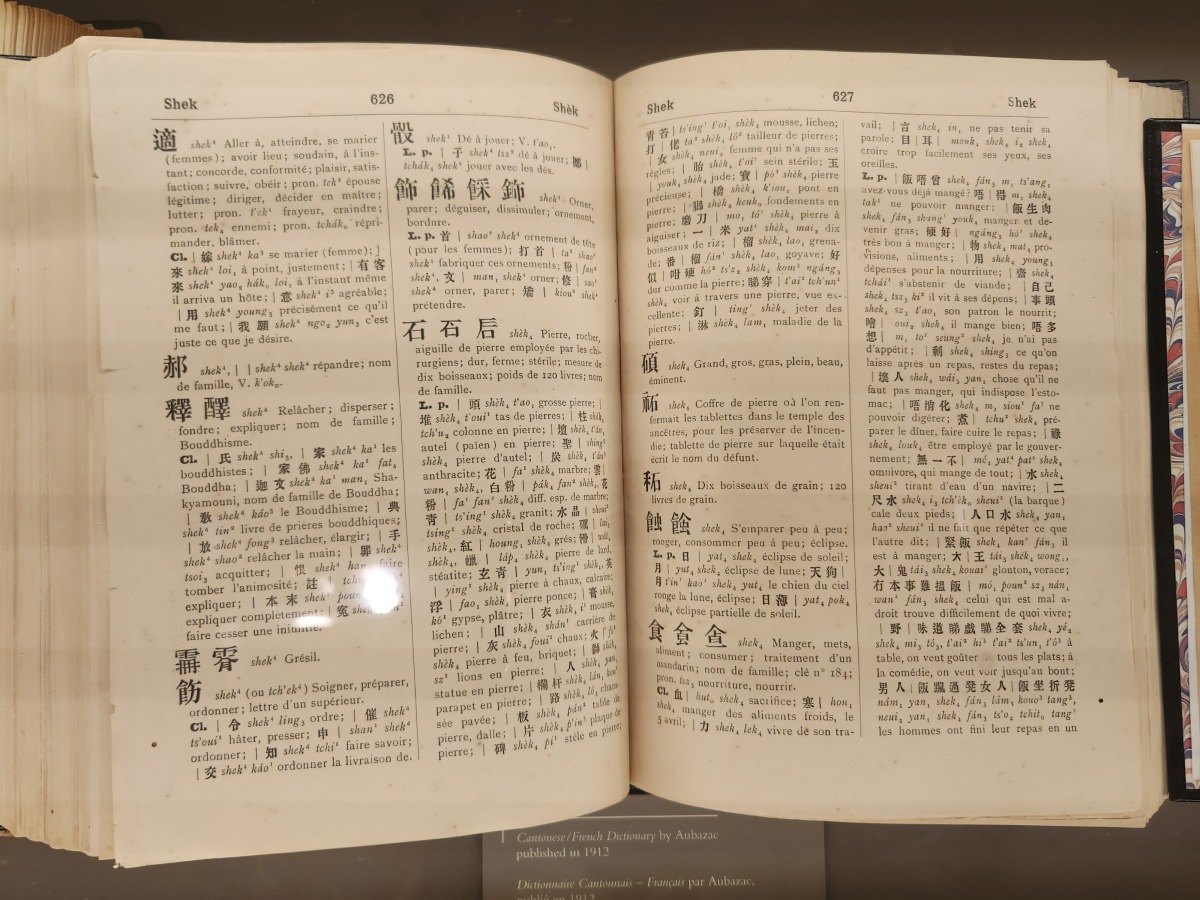

伯大尼修院的地窖在復修後,改建成博物館,內有大量珍貴歷史資料,全面介紹巴黎外方傳教會在亞洲過去三個世紀的傳教歷史。當年神父們肩負傳教使命,積極推廣印刷術,廣印書籍,力求做好中法文化橋樑。首要任務自然是突破語言障礙,創出注音方式,弘揚中國文化,博物館可以找到大量以法語詮釋的中文傳統典籍,以及不少早期的「法語/國語」詞典,有助本港語言學家了解當年西方人是如何學習中文。

最顯淵源的是,香港特區區花、本港特有品種洋紫荊就是伯大尼的神父於1880年在薄扶林首次發現,再歷史性將其從野外移植到伯大尼修道院內的花園插枝培育。由於法語在本港未算普及,再加上不少早期傳教士在香港大流感中病逝,這段獨一無二的「中法交融史」未見本港有其他館藏提及,故此伯大尼博物館有其重要性,應多向公眾開放。現時的導賞團非常少,亦僅能在Cityline預訂門票,但筆者發現門票常售罄。作為本地人尚且難買到,更何況不熟悉情況的訪港旅客。

以伯大尼為核心 開創「香港電影遊」新旅遊路線

香港電影馳名於世,不少遊客慕名而來,雲集於油麻地警署等拍攝場景打卡。然而環顧全港,專門介紹香港電影的只有規模不大的香港電影資料館,若能將伯大尼闢作「香港電影遊」深度文旅遊的核心景點,在不打擾學院教學的情況下,開放地窖博物館、法式小教堂、再配上小型放映廳,勢必能創造香港旅遊新賣點。如果能串聯附近的港大大學堂、薄扶林道其他古蹟,自然更添趣味。

筆者早前撰文《一機構佔三古蹟 騰址滅赤》,指出政府的古蹟辦已經遷出尖沙咀的古建築辦公室,當局應積極敦促其他政府部門及社會各界騰出古蹟,避免出現一個非牟利機構佔用中半山三處古蹟、在百年古建築育兒的資源錯配情況。此外不少古蹟為院校使用,當局未來在進行北都批地時,應強調北都土地並非無償提供,須要求院校開放轄下的古蹟予大眾參觀。事實上因應財赤,大學在新學年所獲的教資會撥款減少,各院校可考慮開放古蹟,既能創香港旅遊新景點,亦可酌量賺取門票收入,達致雙贏。