【點新聞報道】「創新香港─國際人才嘉年華2025(春季)」一連兩日在亞洲國際博覽會舉行,今年超過400家企業參展,提供超過2萬個崗位,勞工及福利局局長孫玉菡表示,今年邀請廣東、浙江和天津的公司參與。活動截至上午10時已有逾1.2萬人報名參加,首日共有約1.7萬人次參與,整體規模較去年大一倍。有AI科技公司指近年越來越多公司用模型來解決問題,但行業對算法和應用方向人才需求較大,希望廣納大灣區及世界各地的優秀人才。

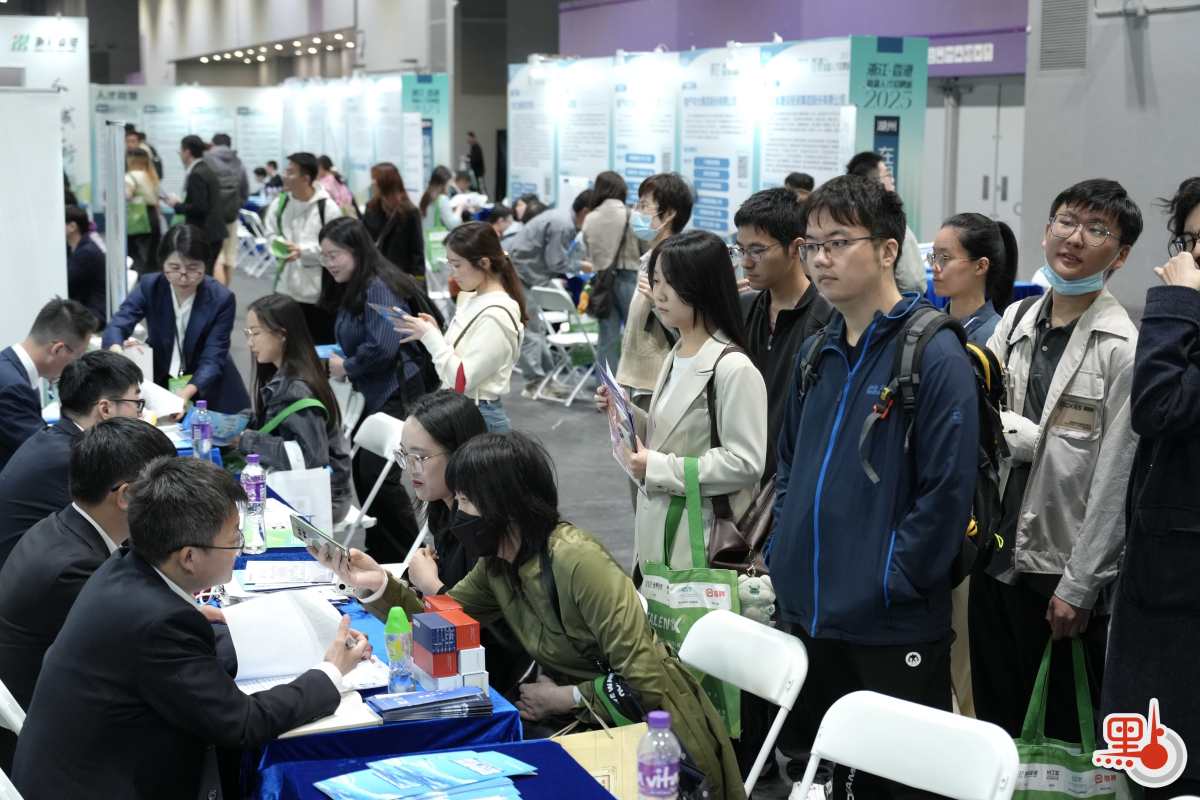

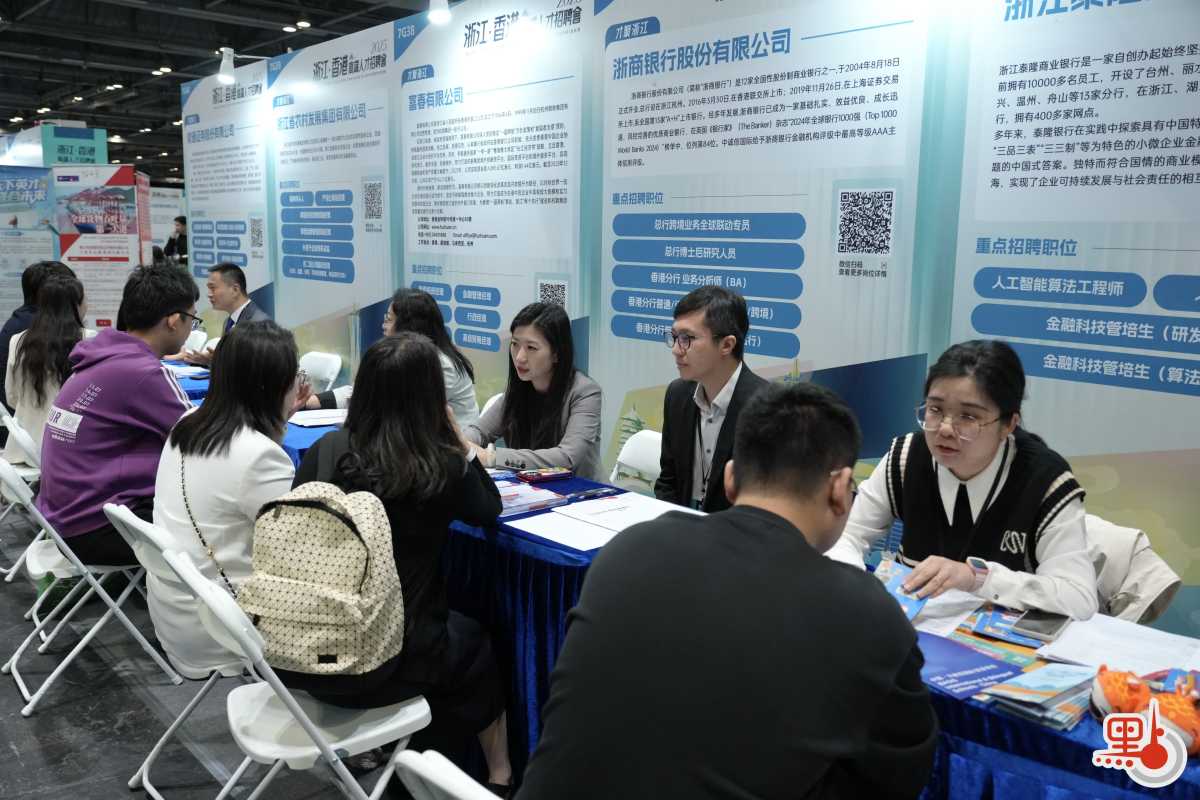

本屆國際人才嘉年華周六(29日)開幕,合共超過400家公司及企業參與,提供超過2萬個崗位,當中包括廣東省、浙江省分別有約100家企業來港,整體覆蓋金融、傳媒、人工智能、新能源、電子科技、生物科技等各大領域。上午11時開幕前,已有大批求職者入場,在各企業攤位前排隊諮詢,甚至可即場面試。

商湯科技產品總監欒青向大公文匯全媒體記者表示,目前AI行業在各地區都正蓬勃發展,各行各業都有需求,尤其近幾年的Transformer大模型,能通過識別、對話、文字和視頻等生成,可以真正幫助各行業解決問題,提升企業運營管理效率。她表示,行業內的人才緊缺問題始終存在,尤其是算法、應用開發等方向的人才,希望通過此次活動吸納更多有靈感、有想法的年輕人加入,把握時代機遇。

龍昇新能源控股助理經理熊栩向大公文匯全媒體記者表示,活動首日的上午已收到約100份簡歷投遞,包括優才、高才及專才等各類人才,主要涉及能源平台管理、電動車電池的儲能和售後,以及軟硬件系統的開發等。她稱,香港在新能源發展方面較內地和其他地區稍為落後,故會考慮求職者是否有內地相關工作經驗,以及是否具有國際視角。

永明金融團隊經理陳小姐向大公文匯全媒體記者表示,本屆活動較以往更受歡迎,僅半日已收到起碼三、四百份求職問卷。她稱,隨着內地經濟發展,人們財富增多,對多幣種資產配置需求上升,香港作為境外金融和資管中心,理財行業發展機會大,希望能吸引更多內地人才來港、留港。

政務司司長陳國基在開幕禮上通過視像致辭,他表示,政府在2022年推出一系列積極招攬人才的措施,包括「高才通」計劃等,截至今年2月底,各項計劃已收到45萬宗申請,其中超過29萬宗已獲批,約19.6萬人才已來港。

勞工及福利局局長孫玉菡在開幕禮上致辭時表示,今年國際人才嘉年華活動的整體規模較去年大一倍,各地企業來港、並利用香港這個國際化平台,招攬來自四面八方的人才,希望各位求職者能夠藉此平台一展身手、追尋夢想。

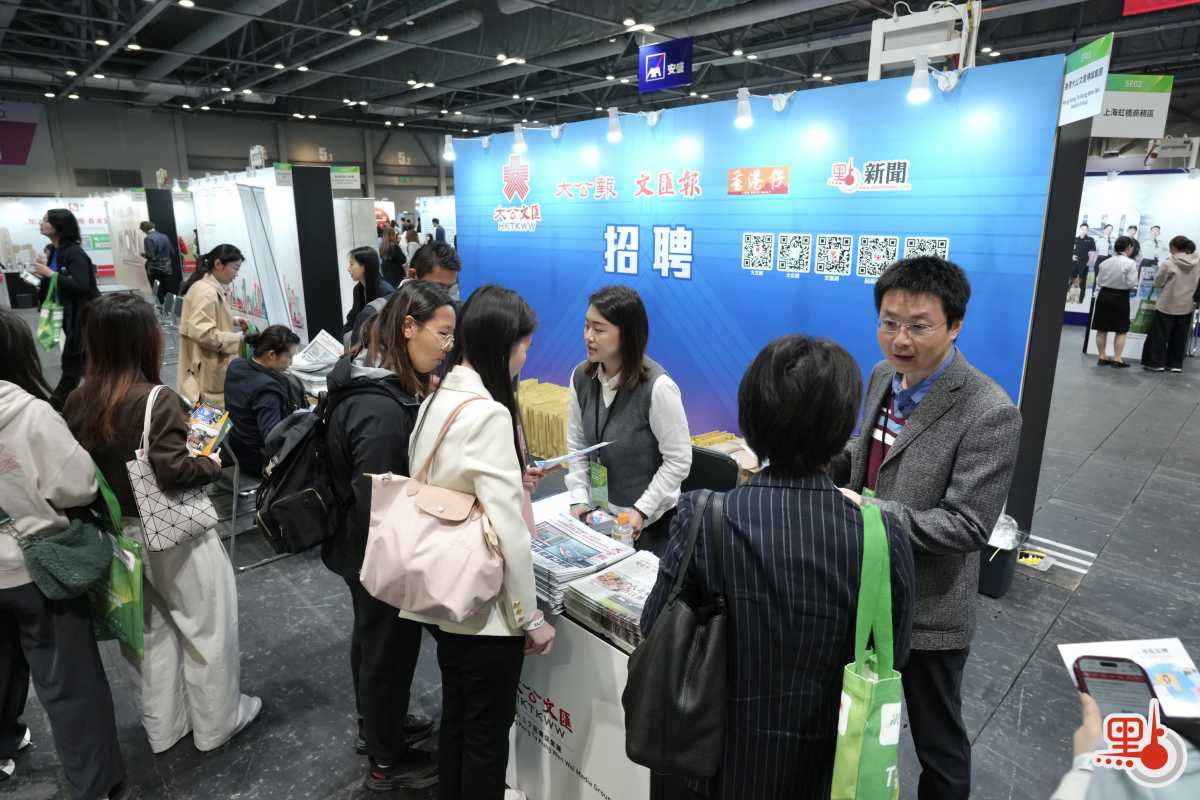

香港大公文匯傳媒集團求職者數量按年大幅上升

香港大公文匯傳媒集團在創新香港-國際人才嘉年華2025活動上設置招聘攤位,提供記者、編輯、會計、經營、行政等多個崗位。上午11時活動開幕,攤位前已立即有十餘人排隊,諮詢招聘詳情,在工作人員答疑解惑後,不少求職者隨即填寫個人資料。

攤位工作人員表示,昨日收到近260封簡歷,數量較去年大幅上升,意向崗位以文字編輯、視頻編導等為主;求職者背景較多是從內地來港攻讀碩士的學生,亦有不少求職者已有香港工作簽證。

來自重慶的求職者陳小姐向大公文匯全媒體記者說,自己與《大公報》十分有緣分,她回憶,小時候曾來香港參加文藝匯演,當年《大公報》有報道這個消息,她現時在英國讀傳媒專業,有記者相關實習經驗,未來打算留港發展,希望到《大公報》工作。

來自深圳的劉小姐說,早前通過「高才通」計劃來港,希望通過香港的國際化平台開闊眼界,「每日都會關注《大公報》的新聞推送,相信在這種有權威性的公司,管理制度更完善,自己也能有更好的發展。」

(大公文匯全媒體記者王亞毛報道)