【點新聞報道】據中國載人航天工程辦公室消息,神舟二十號瞄準今天(24日)17時17分發射。此次太空之旅還有一位「神秘乘客」——僅有指甲蓋兒大小的渦蟲。

中國空間站為何要不遠萬里,邀請這些「小不點兒」奔赴太空?即將開展的太空實驗,會為人類的醫學研究帶來哪些突破?

渦蟲是個什麼蟲?

近日,在山東理工大學生命與醫藥學院的實驗室裏,科研人員正在進行渦蟲上中國空間站前的準備工作。該科研團隊已圍繞渦蟲開展了近20年的研究,為這次送渦蟲上空間站積累了豐富經驗。渦蟲是扁形動物的典型代表,在地球上已經存活了超過5.2億年,是生物學研究中常用的動物實驗材料之一。專家介紹,這次上中國空間站的渦蟲,是經過無性繁殖的東亞三角渦蟲。

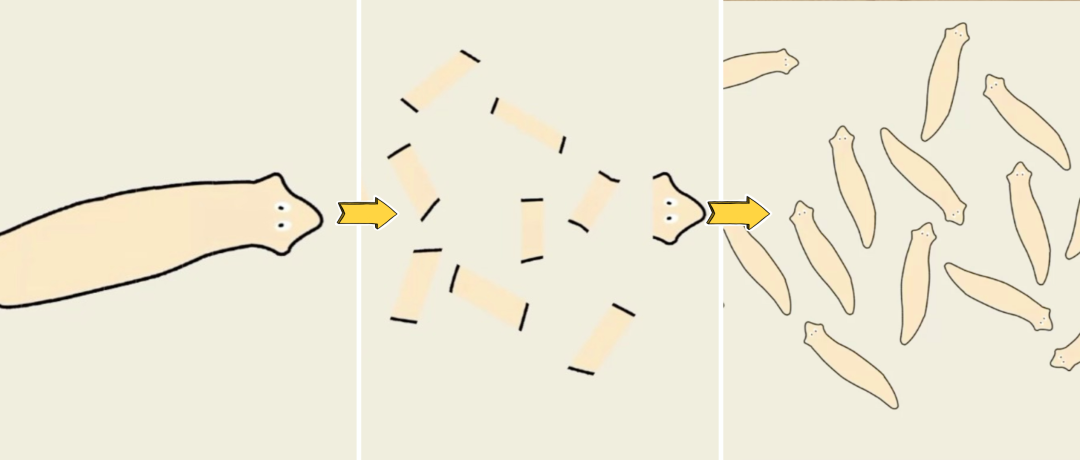

渦蟲具有超級強的再生能力,有科學家曾做過實驗:把一條不到2厘米長的渦蟲切成279份,一周之後,每一段都能再生出一條新的渦蟲出來。這種驚人的再生能力在動物界當中極其罕見。

另一方面,渦蟲和人類基因組的相似度高達70%以上,因此研究渦蟲對於研究人類細胞克服老化、延緩衰老等都具有重要意義。

山東理工大學生命與醫藥學院教授趙博生介紹,無論如何切割渦蟲,切哪一部分,大概7到10天,它都能再生出來。渦蟲和哺乳類動物具有相似性,研究渦蟲幹細胞的增殖,或許能夠在克服人類疾病等方面,得到一些提示。

為何要在太空研究渦蟲生長?

根據實驗安排,山東理工大學的科研人員精心挑選健康活潑且體型合適的渦蟲進行切割,他們把從不同渦蟲上切割下的48段分別裝入渦蟲芯片並放入培養池,安放在恒溫箱中,確保渦蟲在從地面到空間站的過程中處於適宜的環境中。

它們將跟隨神舟二十號載人飛船飛向太空。在恒溫箱進入中國空間站後,渦蟲芯片實驗盒將被裝載到生命生態實驗櫃的小型通用生物培養模塊中開展實驗。

科研人員介紹,在中國空間站進行渦蟲實驗,就是要通過研究空間環境對渦蟲再生過程的發生及生理形態的影響,來探尋空間複合環境影響修復再生的可能分子機制,從而更好地理解空間環境對生物體的影響,為未來太空醫學的發展以及研究人類細胞老化和創傷修復提供關鍵技術支持。

據了解,在地面實驗室科研人員也設置了與中國空間站相同的實驗環境,空間地面將同步開展實驗。為期六天的渦蟲在軌實驗結束後,航天員會將渦蟲芯片實驗盒從小型通用生物培養模塊中取出,待航天員帶回地面。未來,科研人員將通過分析,獲得空間複合環境與地面環境渦蟲再生過程中,關鍵時段的差異基因圖譜。

除了渦蟲,還有哪些小夥伴一起「上天」?

除渦蟲外,斑馬魚和鏈黴菌也將作為研究對象被帶上太空,開展生命科學實驗。

中國載人航天工程新聞發言人、中國載人航天工程辦公室副主任林西強介紹,斑馬魚實驗將研究微重力對高等脊椎動物蛋白穩態的影響,明確蛋白穩態對失重造成的骨量下降和心血管功能紊亂的調控作用。

鏈黴菌在土壤改良、植物促生抗逆、生態系統構建和維持中發揮重要作用。鏈黴菌實驗將研究微生物活性物質和酶在空間環境下的表達規律,為利用空間環境資源開發、微生物應用技術和產品奠定基礎。

除了上述渦蟲、斑馬魚、鏈黴菌三項生物實驗外,神舟二十號乘組還將在空間生命科學、微重力物理科學、空間新技術等領域,持續開展59項空間科學實驗與技術試驗,有望在血管化腦類器官芯片培養、軟物質非平衡動力學、高溫超導材料空間製備研究等方面取得重要突破。

相關閱讀: